前回までは栗村さんの選手や監督としての経験をお話しいただきました。

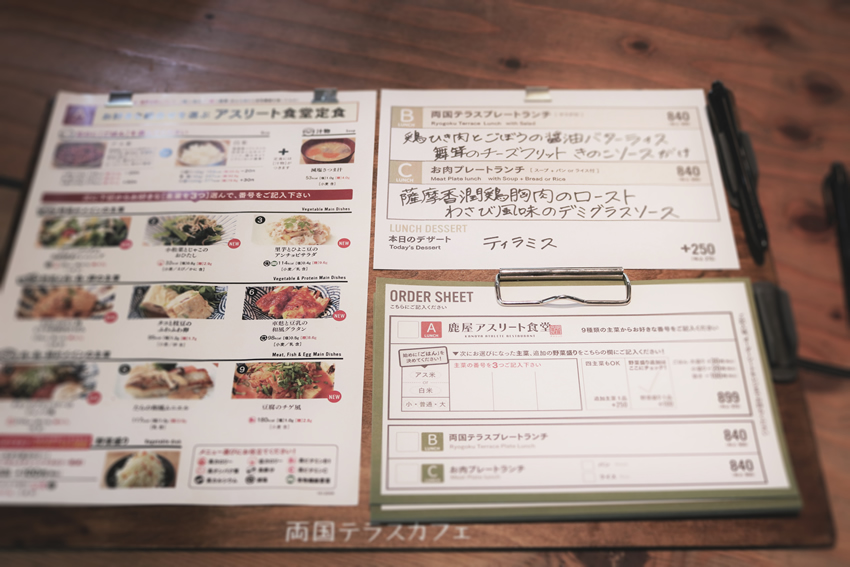

Pearl Izumi(以下PI):ありがとうございます。分かりました。この辺りで食堂のランチを食べながら話を進めていきましょう(笑)

そういう遍歴を経て、宇都宮ブリッツェンに行かれたと。先ほど少し話していた、フランスで見た地域密着型クラブの文化、つまりJリーグをイメージしながら活動されている。どうですか。現状、自分が描く理想形があるのだとした、今何パーセント実現できているのでしょうか?

自転車がプロリーグ化される?

栗村:これは多分、今後のこの企画で取材で登場されるホセ・ビセンテ・トリビオ選手(マトリックスパワータグ所属選手)につながっていくと思います。今のJプロツアーは、Jリーグ発足前5年から10年くらい前の日本サッカー界に似ているのではないかと思います。要するに、日本サッカーリーグ(JSL)時代です。ですから、当時の川淵チェアマンがJリーグを発足したのが1993年。そこから逆算すると、1985年くらいその当時のサッカー界です。ラモス瑠偉さんが読売クラブで活躍していた頃、まだJリーグというプロリーグができる前です。読売クラブや日産自動車サッカー部がブラジル人の助っ人を入れていました。でもしょせん実業団ですから、皆、給料も良くありませんでした。

私は、サッカーでは読売クラブの小学生ユースにいました。ラモス瑠偉さんなどブラジル人がチリチリ頭で、よみうりランドの駅前をママチャリで2人乗りをしてぶらぶらしていました(笑)。私は子どもの頃、そういうブラジル人たちを見ていました。全然お金はありません。そもそもサッカーの本場のブラジルから、わざわざブラジル人が日本の当時の読売クラブに来ていたということは、すごいことなのです。だって、当時ブラジルではサッカーが下手な人のことを形容するときに、日本人のようだと言っていたんですから。

それが現在のホセ・ビセンテ・トリビオ選手なのではないかと。今彼は日本のJプロツアーで走っています。Jプロツアーは名前としてJプロツアーですが、まだ全然リーグ化していません。ですから、この後、川淵さん的な人が現れてドラスティックに変わった時、本当のプロリーグというものができれば、それがいわゆる自転車界のJリーグ化です。けれども、今はその前段階かと。

PI:なるほど。では自転車がリーグ化される、プロ化されるということは、具体的にどうなっている状態なのでしょうか?

栗村:そこがすごく問題で、まずスタジアムスポーツは、大体もう全てリーグ化されています。プロ野球機構やJリーグ、例えばイタリアならばセリエA、ブンデスリーガ、そういうリーグがあって、その中にチームが存在しています。

自転車の場合は、世界的に見てもそうではありません。UCI(世界自転車競技連合)、ASO(ツール・ド・フランスの主催者)を中心とした各レース主催者、そして独立した各チームがモヤッもやっとした感じで結果的にシーズンを形成しているような状況です。これは歴史上の流れです。ですから、サーカスのようなものです。チームというサーカス団があって、サーカスを主催している自治体があって、チームというサーカス団がイナゴのように各地を転々としています。それらを後付け的に無理やりUCIがシリーズ戦にしたという解釈です。

PI:まとまっている感を持たせるみたいな。

栗村:そうです。でも、まとまっていません。今も実質、UCIとASOのダブルスタンダードの様な状態になっています。リーグ化というと、何となくそういう方向には来ていますが、日常的にスポンサーが撤退して、突然チームがなくなります。サッカーなどのリーグが確立されているスポーツでは滅多に起こることではありませんね。

PI:そうですよね。

栗村:Jリーグなどはリーグがチームを救済します。チームはリーグの中にいるので、もちろんつぶれることはありますけれども、やはり救済機構等があります。でも自転車はそうではありません。ですから、まず自転車においてのリーグとは、そもそも現在の自転車界にもない仕組みをつくらなければならないという意味なんです。

PI:そうですよね。私もそう思いました。世界にないものを、日本で何かしら体系立ててつくることという意味なのかと。

栗村:そういうことです。ただ、実は世界も同じような動きが起きていて、結局、今スポーツビジネスというか、自転車レースの収益構造は入場者収入が取れないので、放映権料が割合としては一番大きいです。世界最大の自転車レース、ツール・ド・フランスの放映権料はツール・ド・フランスの収入の中で一番大きいです。全体では単年で約120億円の売り上げがあるといわれています。

PI:1年でですか。

栗村:はい。経費が半分くらいです。粗利率が50パーセントです。多分120億円のうちの半分くらいが放映権料と言われていて、優勝賞金が約6,000万円です。

PI:賞金は安いですね。

栗村:スタートフィーも払われていません。ですから、放映権料の分配という意味でいくと、多分賞金総額は数億円です。賞金が実質的な放映権料のチームへの分配ですが、賞金は歩合です。でも120億円の売り上げがあっても、2億円くらいしかチームに還元されません。

PI:放映権料はどこへ行ってしまったのですか(笑)

栗村:もう主催者のもうけです。ツール・ド・フランスは全世界の人が見るので、これに出ることができたら、あなたたちは自力でスポンサーを取れるでしょうという仕組みです。例えば、今回、Jリーグはインターネットのライブ配信サービス大手のDAZNと超大型契約を結びました。でもあれは、もちろんチームの年間の順位に応じてですが、基本的に必ずかなりの額の分配金があります。大体、リーグが獲得した放映権料はチームに分配されます。ですから、やはりそういう仕組みをつくらないといけません。今、世界の自転車界でも、私が日本で考えていることと同じことをしなければいけないという動きが、同時進行で起きています。

PI:どこの国、どこのリーグとは言うより世界的な傾向なんですね。

栗村:ただ、やはりASOの問題がすごく大きいかなと。ASOからすれば「これは自分たちがつくってきたものなのに、なぜいまさら、分配しろと言うのか。それならば、やめる。そうしたら、あなたたちも何もできないでしょう」というような言い分も分かります。彼らがリスクを負ってつくってきたものですから。

日本でのリーグ化の勝算

PI:そうしますと、栗村さんが言っている日本でのリーグ化の勝算はどのくらいですか。

栗村:かなり厳しいです。

PI:厳しい。

栗村:厳しいというか、難しいチャレンジです。

PI:では敢えて実現が不可能なことでなく、「難しいチャレンジ」としておきますね。

栗村:はい。要するにサッカーのJリーグは、海外にあるプロリーグを日本に持ってくればよかったとも言えます。

PI:モデルケースがありますね。

栗村:そうです。バスケットもそうです。バスケットもJBLとbjリーグでやり合っていて、結局、川淵さんが入って結合されました。でも、やはりアメリカのNBLという成功例、モデルケースがありました。自転車の場合、マネをしてしまうと一緒です。けれども、今、日本は逆に言うと既得権益がほとんど発生していません。これで大金を稼いでいる人間もそれほどいませんし。

PI:では、別にモデルケースがなくても道があるということですね?

栗村:そうですね。やはり良い点は、宇都宮ブリッツェンというチームが、日本のレース界を変えているということです。どんどん変えています。そういう新しいチーム構造や、こういうエンターテインメントもすごく重要にしていたチームが、結局、今年一番強くなっています。ツール・ド・北海道も勝ちました。活動も日本が中心です。助っ人外国人を入れて補強したチームが、結局、宇都宮ブリッツェンに負けてしまったわけです。

ですから、マスコットキャラクターがいて、地域にも根差していて、地域貢献もして、ファンもいる。やはり、そういうチームが一番強くなったということは、実はサッカー、Jリーグもそうらしいです。練習だけではなく地域貢献や社会貢献を積極的に行っているチームの順位は、結構、比例していると言われていますね。

野球もそうです。広島東洋カープ、横浜DeNAベイスターズなど資金はないけれども、地域に愛されています。北海道日本ハムファイターズもそうでした。やはり、ああいうチームが最終的に競技的な強さも身に付けている時代になってきています。

PI:昔の読売巨人軍・西武ライオンズといった王道のチームだけではないということですか?

栗村:そうです。パトロンの大きなお金があるチームだけが強い訳ではありません。今、サッカーでも何でもそうです。

PI:良い選手の流動があったり、民主化されているのでしょうか。

栗村:民主化。そうですね。何になるでしょうか。

PI:昔でいうと、お金を持っている読売巨人軍がいい選手をどんどん入れてしまいました。

栗村:サッカーで言えば鹿島アントラーズ、言ってみればそういうチームです。この間、鹿島アントラーズもレアル・マドリードに勝ちそうでしたけれども、あのチームも本当にそういう地元というか。まあ、Jリーグは大体、どのチームも地域密着ということはあります。

ですから、モデルケースはないのですが、ただ、今もう宇都宮ブリッツェンが成功している訳です。やはり今後も宇都宮ブリッツェンには、あの勢いを私はなくしてほしくありません。今、ツアー・オブ・ジャパンに関しても大会のフィロソフィーで地域貢献というものを打ち出しました。レースを開催している地域のメリットが最大化するように、レースの仕組みを変えようとしています。そういう流れの中で徐々に良い反応が生まれはじめています。

レースというものは、必ずリーグの一つ重要なものになります。今、もう現場で出来上がってしまっているものを束ねて、最終的にリーグにするという概念で行っています。正直、目指すべきものはありませんので手探りです。すごく大きいチャレンジですが、日本発。日本発というのは、日本から発射するほうです。

PI:なるほど。海外でのモデルケースはないけれども、イメージしていることに近づいて来ているということですね?

栗村:そうです。まだ全然認められていません。けれども、ああいうホセ・ビセンテ・トリビオ選手のような人間が来日して、本場にはない日本独自の年間のシリーズ戦を戦っています。日本人は日本のレース界のことを結構悪く言いますが、ホセ・ビセンテ・トリビオ選手は「日本の大会はスペインよりも多くの観客がいます」と言います。これもまたホセ・ビセンテ・トリビオ選手に聞くことですが、「日本人はツール・ド・フランスやブエルタ・ア・エスパーニャという大きいレースしか見ていないけれども、スペイン国内のレースはゴール地点にお客さんはほとんどいません。でも、日本はJプロツアーでもお客さんはたくさんいますし、ジャパンカップはすごいです」と。ですから、日本のサイクリングカルチャーはすごいということが、今、海外の選手たちが思っていることです。

PI:なるほど。

栗村:そういう全体のウネリがある中で、リーグ化というのが私にとっての本当に行き着く場所なんです。ただ、何度も言いますけれども、リーグ化というリーグというもののお手本がありませんので、おっしゃるように、何をもってリーグなのかは私も今手探りです。

PI:分かりました。ありがとうございます。インタビューの最後になりますが、栗村さんとして、どういう自転車界にどういう影響を及ぼしたいのか、少し意気込み的な気持ちを一つ二つ、聞かせてもらえませんか。

栗村:まず自分にとって自転車に乗ることはどういう意味があるのか?昔と今で変化があるかということですが、やはり昔はもう自分の欲求のまま、ツール・ド・フランスに出たいという巨大な目標のまま、もうモチベーションが全て上回って、高校を辞めてしまったくらいです。

PI:潔い決断ですよね。

栗村:もう本当にお金も将来性も何もなくても不安ではなかったというか、それくらい、いまだにあのモチベーションは、昔の自分が持っていたモチベーションはうらやましいと思います。やはり巨大なものでした。一方で今は、どちらかと言うとプレッシャーや使命感、義務感に追われている状態なので、意識として今は苦しいことのほうがほとんどです。

文化的側面や政治を動かす

栗村:ただ、やはりそこに共通していること、自分の人生の根底になっているというところは、それは昔も今も変わりません。やはりこの年齢ですから、苦しみというか、プレッシャーを受けることは仕方ありません。あの頃も自転車だけでしたが、今はそれこそもっと自転車だけの人生になっています。自分の人生は自転車そのものといえるのではないでしょうか。

最近ではスポーツ自転車に乗る人の数が増えてきましたが、そこから新たな課題も生まれてきています。いわゆる自転車は単なるスポーツのツールではありません。要するに、自転車選手たちも練習をするために軽車両に乗って公道を走っています。ということは、もう法律やインフラを変えないと、日本の本当のスポーツバイクというものにポジティブな変化は見いだせません。

ですから、一つのスポーツであるサッカーがリーグをつくるという時は、もちろんスタジアムを造る、箱物を造るということは行政が関わってきます。自転車の場合は、箱物を造る代わりに道路を走るための新たな環境を創らなくてはなりません。

あとは自転車の問題は社会問題化している点です。自転車は歩道を走るのか、車道を走るのか。カルチャーも変えます。あとやはり命に関わる乗り物ですから、子どもたちへの教育も関連します。やはりこれからスポーツバイクに乗る人の数が増えれば増えるほど、自転車界として、結局そういう文化的側面や政治を動かす点ですよね。単にスポーツだけでは済まないような影響というものが、やはり必要になってきます。

例えば、ロンドン五輪を開催したロンドンも自転車を使ったまちづくり、パリもそうです。今、世の中で自転車に優しい街が先進的都市だということは、世界的な方向かと思います。ですから、もうこれは大変で目がくらむほどの巨大な話です。

PI:大きい話です。

栗村:自分がロードレースというものを発展させる、ツアー・オブ・ジャパンという国際レース、一般公道を使うレースを発展させる、チームをつくる、リーグをつくるということも、全部関わってくるというか。ですから、自転車が走りやすい、安全に走れる、その上で、スポーツとして自転車が成り立つ。リーグがある。リーグがまた子どもたちへの教育があり、社会に還元して、正の循環が始まるという、まさにJリーグがサッカーを通して行ったようなことを実現したい。

PI:では、栗村さんがそれらの旗振り役ということですね(笑)。

栗村:もう、そうなるしかないと(笑)。本当はしんどいです。でも今は多分、もう自分が行わなければならないという、そういう年齢です。

PI:分かりました。では、ぜひそういった大きな目標に向けて、引き続き頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。

会話中のアスリートランチは、「ご飯、汁物、10種類以上の中から選べる3つの主菜」の5つの要素で構成される「一汁一飯三主菜」。栗村さんはアンチョビサラダ、たらムニエル、あす米100g、減塩さつま汁をオーダー。味もさっぱり、ヘルシーだということで好評でした。これからもこちらにプロ選手を招き、バランス食を楽しんでもらいます。

Interviewed and Photo by Pearl Izumi

Fueled by Kanoya Athlete Restaurant

鹿屋アスリート食堂

鹿屋アスリート食堂は、株式会社バルニバービ・国立大学法人 鹿屋体育大学・鹿児島県鹿屋市からなる「産学官連携プロジェクト」です。食材の宝庫と評される鹿屋の良質な食材を用いて、鹿屋体育大学長島講師監修の「スポーツ栄養学」に基づいたバランス食を提供。本取材は鹿屋アスリート食堂 両国店の協力により行われております。

オンラインショップ

オンラインショップ