人間いつ死ぬか分からない

小学生のときから遊びの相棒は自転車。中学生になるとスポルティーフで峠を走りまくった。運転免許が取れる年齢になるとオートバイとクルマに目が向いて一旦自転車からは離れるが、就職してまた自転車に戻ってくる。

「とはいえ、そのときはストライダとかジオスのクロスバイクで街乗りを楽しんでいた程度でしたけど」

仕事は大手メーカーの照明器具や家電などのデザインを手掛けるプロダクトデザイナーだった。しかし入社して9年が経った31歳のとき、「別なことをやろう」と思い、退職を決意する。

「きっかけは母親が癌になってしまったことなんです。元気な母だったのに、突然『余命3カ月です』と言われて。父が定年退職するタイミングで、『これからいろんなところに行きたいね』と話していたときでした。ショックでしたね。『人間いつ死ぬか分からないんだな』と。『思い切ってやりたいことをやるべきなんだ』と。ちょうどそんなとき、会社の異動で思っていた仕事ができなくなってしまい、これを機に違うことをやろう、と。今から思えば思い切ったことをしたなと思います。もしかしたらやけくそになっていたのかもしれません」

なぜかイラストレーターに

“違うこと”として選んだのが、なぜかイラストレーターだった。しかし芸術を専門的に学んだことも、あてがあったわけでもなかった。

「子供の頃から絵を描くのが好きだったんです。プロダクトデザイナーになったのもそれが理由でした。でも、プロダクトデザインって、多くの人と一緒に仕事をしないといけないんです。それはそれで楽しかったんですが、自分だけでは完結させられない。そんな仕事をさんざんやってきたので、今度は自分一人で完結できる仕事をしてみたかったんです。絵を描くのは好きだし、なんとかイラストレーターでやっていけないかと」

職を辞し、そうしてイラストレーターとして歩み始めた。自分の画風を確立しようと試行錯誤しているとき、あるお店から「うちで個展をやってみなよ」と声をかけられる。そこがたまたまメディア・広告業界人が集まる場所だった。そこで作品が好評を得て、仕事が舞い込むようになったという。

「そのときは、アンクルリンネとは全く違うテイストのイラストを描いていました。いわゆるファッションイラストと呼ばれるもので、最初は雑誌の仕事が多かったですね」

ときは2001年。まだ紙媒体が元気だった頃だ。

「女性誌がイラストレーターをよく使ってくれていた時代でした。徐々に雑誌が減っていくんですが、そのうち広告の仕事が入るようになり、並行してCDジャケットの仕事もしていました」

再び自転車の世界へ

イラストレーターとしての地位も確立し、順調に仕事をこなす日々。そんなリンネさんを本格的な自転車の世界に引き戻したのは、家族だった。

「息子が小4くらいのときに『自転車選手になりたい』と言い出したんです。そのときは本気にせずに一緒にサイクリングする程度だったんですが、5~6年のときに『ロードバイクが欲しい』と言われ、息子にキッズ用のロードバイクを購入したんです。一緒に僕も妻もロードバイクを買って、3人で乗り始めました」

「そのうち息子がレース活動を始め、だんだん本格的になっていた中3のとき、東京都トップアスリートプログラム(東京都が優れた身体能力を持つ中学生を募集・選考し、マイナーな8種目の競技のうちから適正のある種目でトップアスリートとして活躍すべく支援する取り組み)を知り、ロードレース枠で応募したら合格したんです。それもあって息子のレース活動はさらに本格的になり、高校進学と同時にラバネロに加入し、高校で自転車部も立ち上げました」

アンクルリンネ、誕生

それと前後して、コロナが世界を襲う。広告やファッションの世界で仕事を続けていたリンネさんも大打撃を受けた。

「仕事が一気になくなりました。自転車競技はお金かかるし、さてどうしよう?と悩んでいたときに、後にカスタムショップ『ワラニー』を営むことになる佐藤真吾君と出会うんです。元々、佐藤君の奥さんとは知り合いで、『旦那が自転車の仕事やって雑誌に出たりしてるのよ』なんていう話は聞いてたんです。そんな折、息子の新しい自転車を選ぶために試乗会に連れて行ったときに、佐藤君に出会って意気投合しました。『今度代官山にワラニーという自転車スタジオを作るので、イラストを展示してもらえませんか?』と言ってくれたんです」

これをきっかけとして、アンクルリンネの胎動が始まる。

「佐藤君は、それまで僕が書いていたようなファッションイラストを展示するイメージでお話してくれたんだと思いますが、コロナで仕事がストップしていて暇だったし、『これを機になにか新しいことをしてみるか』と。息子がロードレースの世界に飛び込んだばかりだったので、『この日本でロードレースがマイナーな競技のままでいいのか』という想いもあったんです。Jリーグが成功したのをまざまざと見ていた世代ですし、息子が選手になったときに日本のロードレースシーンが盛り上がっていたら最高だよな、と。だったら自転車のイラストを描いて盛り上げることができないか?と考えたんです」

自転車の世界に飛び込んだ息子さんに触発されて、アンクルリンネは誕生したのである。

アンクルリンネ、飛躍

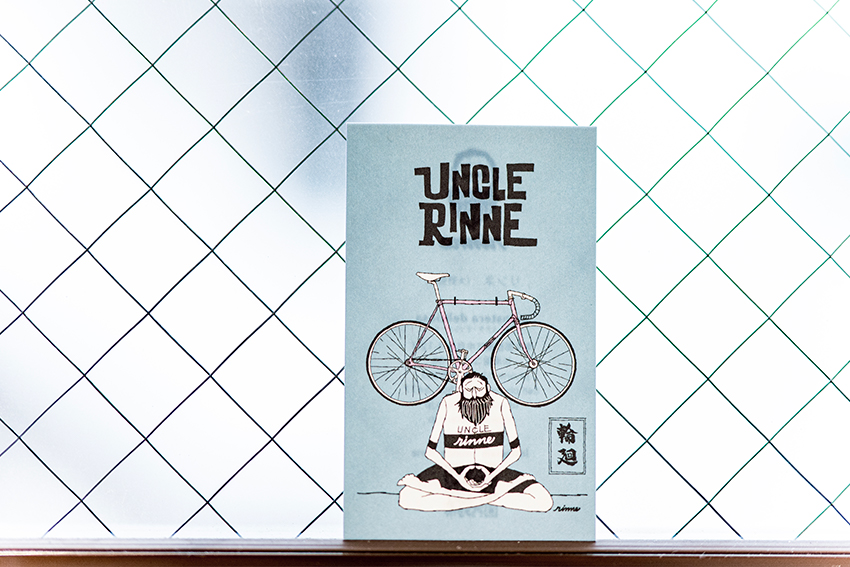

ヒッピーで紳士。そんなアンクルリンネは、いわゆる“ザ・サイクリスト”という雰囲気ではない。なぜこのようなキャラクターになったのか。

「キャラクターを考えるうえで自転車の歴史を調べていると、昔はツイードジャケットを着て髭を生やした紳士が自転車に乗っていたわけです。次に自転車が大きく変化したのが70年代。ヒッピーたちがカーゴバイクとかMTBを生み出したんですね。ヒッピーというと、こちらもヒゲもじゃな風貌をしています。そこで髭をポイントにしてキャラクターを作ろうとアイディアが固まりました。ヒッピーは禅とか仏教などが好きなので、日本とも絡められる。そういう無国籍風のキャラクターができて、輪廻転生のリンネをキャラクター名にしました」

また、リンネさんはこのキャラクターに「自転車の世界への扉」になってほしいと考えている。

「アンクルリンネを考えるときに意識したのは、サーフィンの世界なんです。サーフィンにはサーフカルチャーがあって、サーフィンそのものだけではなく、映画もサーフミュージックもサーフアートもサーフファッションもある。それに関するアーティストもたくさんいます。でも自転車の世界はそこまで多彩ではないですね。自転車の世界もそうなればいいな、という想いをアンクルリンネには込めたつもりです」

「サーフカルチャーの世界は、あまりストイックな雰囲気ではないですね。ゆるくてピースフルな感じ。そういう雰囲気を自転車で表現できたら面白いなと。だからアンクルリンネも、アスリートっぽくマニアックにというよりは、一般の人にも楽しんでもらえるようなものにしたかったんです。自転車好きじゃない人達にも受け入れられて、それによって『自転車っていいね』『カッコいいね』と言ってもらえるようなものを目指したんです」

アンクルリンネのこだわり

しかし、こだわるところはこだわった。

「いろんな自転車のイラストを見ていると、胴回りが細かったりふくらはぎが異様に太かったりと、自転車的におかしいものもたくさんあったので、自転車乗りが見て違和感のあるものにはしたくありませんでした。だからアンクルリンネはふくらはぎが細くて、胴が太いんです。速い選手はみんな腹圧がすごいですからね。乗り方も“ちゃんと乗れてる”フォームを意識しました」

“自転車に乗って運動する人”を描くのは、おそらく我々素人が想像する以上に難しい。漫画にありがちな手足が長い等身にすると、機材とのバランスが取れなくなる。また、「不安定な二輪車の上で機械を操りながら全身を使ってペダルを踏む」という躍動感を二次元のイラストで出すのは至難の技だ。実際、画から「汗のにおい」や「筋肉のきしみ」「体温」が全く感じられないマンガはたくさんある。しかしアンクルリンネは違う。カリカチュア化されたイラストであり写実ではないが、彼はちゃんとペダルを踏みしめている。クランクシャフトにトルクが乗っている。

一般人にも分かりやすいコミカルな魅力を備えていながら、自転車乗りをも納得させるホンモノ感もある、その魅力は人種も言語も国境も超越する。アンクルリンネは瞬く間にインスタグラムで人気が出る。

「ワラニーでの展示会まで半年ほどあったので、その間にキャラクターを考えてイラストを描いてインスタにアップしていたら、海外の有名インスタグラマーが紹介してくれて、どんどんフォロワーが増えて世界中に広まっていったんです」

インフルエンサーがリポストし、著名選手が「Like!」を押し、有名なプロレースではポスターが貼られ、倍々でフォロワーが増えた。国籍は日本、アメリカ、ヨーロッパだけでなく、ポーランド、ロシア、インドネシア、アルゼンチン、ブラジルなど多岐に渡る。現在のフォロワー数は約10万人。なんと95%が海外アカウントだという。いまやアンクルリンネは世界に誇る日本のバイシクル・カルチャーになりつつある。

パールイズミとアンクルリンネ

そんなアンクルリンネの活躍に着目し、パールイズミがリンネさんにコンタクトをとる。これがきっかけで「リンネ×パールイズミ」のコラボウエアが誕生することになった。

「我々がリンネさんにご連絡したのは2022年でした。最初にお願いした仕事は、オンラインストア限定のウエアのデザインです。ちょうどオリンピックの前だったので、『日本を象徴する自転車シーン』というキーワードを提案し、リンネさんとミーティングを重ね、富士山にゴールする日本のロードレースをイメージした絵を描いていただきました」(パールイズミ・大西)

このときはジャージに載せる絵を提供するだけでなく、ジャージのデザイン全てをリンネさんが手掛けた。

「それを2023の春夏ウエアとして発売したところ、非常に好評だったので、翌2024年も継続して行いました。アンクルリンネとのコラボ商品はどれも売れ行きが好調です」(大西)

というわけで、「リンネ×パールイズミ」の協働は今年も続く。その最新版である2025年のSSウエアのデザインは、過去のものとはやや趣が異なる。

「これまではにぎやかなデザインが多かったので、今回はエンブレムっぽいイラストを使い、クラシックで落ち着いたイメージになります」(大西)

「“コミュニティ感”を出したかったというのも2025シーズンのSSコレクションのテーマの一つだったので、『アンクルリンネ・サイクリング・コミュニティ』という架空のコミュニティのマークを作りました。オートバイの世界では○○バイカーズクラブのようなコミュニティがたくさんありますが、そういう雰囲気をイメージしてデザインしたものです。大西さんはコミュニティをすごく大事にされているし、僕もリンネをやるうえでコミュニティの重要性を再認識したところだったので、すんなり仕上げることができました。これまではレイアウト全部を僕が出がけたんですが、今回はいくつかのエンブレムを僕がデザインし、『それをどんな色でどう配置するか』はパールイズミさんにお任せしました」

「ジャージの配色には秘密があるんです。全部で3色あるんですが、アンクルリンネのたくさんの絵の中から3枚をピックアップし、それに使われている配色をジャージに転用させてもらったんです。気付かない人が多いと思いますが、実はそういう仕掛けが隠されてるんです」(大西)

それによって、「リンネ×パールイズミ」の新しいイメージが完成した。

アンクルリンネが見つめる未来

2025年は、ウエア以外の分野でもリンネとパールイズミの協力体制が敷かれる。

「弊社が担当している淡路島ロングライドのイベント用ジャージのデザインや、弊社がサポートしているスパークルおおいた関連のデザインなどもお願いすることになりました」(大西)

「あるとき、スパークルおおいたの監督から長文の熱いメールが届きまして。『僕らはこういう想いでレース活動を行っており、ぜひリンネさんと一緒にお仕事をさせていただきたい』と。それからレースの勝利を記念したイラストを描いたり、イベントに協力させていただいたり、パーティーに出席させていただいたり。お金ではなくイラストを提供するスポンサーのつもりでご協力していたんです。そうこうしていたら、2023年からスパークルのジャージをパールイズミが作ることになって、パールイズミ~スパークルおおいた~アンクルリンネの関係ができたんです」

そして今年、パールイズミ、スパークルおおいた、アンクルリンネの三者が手を取って、ある取り組みが実現する。

「これまで毎年、ツール・ド・九州ではスパークルおおいたがスペシャルジャージを作って参戦していたんですが、今年は僕がそのデザインを手掛けることになりました。もうデザインは完成しており、現在UCIに申請中です。選手は今年のツール・ド・九州をリンネデザインのスペシャルジャージで走ります」

パールイズミ、アンクルリンネ、それぞれの今後は?

「オンラインストア用のコラボ商品企画を続けることはもちろん、ツール・ド・九州のリンネグッズを作って現地で販売をし、九州の方々にももっと知っていただきたいと思っています。また、プリントではなく刺繍でリンネのマークを入れたカジュアルなウエアも作りたいですね。パールイズミだけでは出せない雰囲気にウエアが仕上がるはずなので、アートをフックにしてサイクリスト以外の方々にも手にしていただきやすいものを作り、そこを入口にして自転車の世界に来てほしい。そういう取り組みをリンネさんと一緒にやっていきたいと思っています」(大西)

「僕からもパールイズミさんに色んな提案をさせていただいているので、これまでできなかったことを一緒にやりたいです。アンクルリンネは本場であるヨーロッパでももっと人気が出てくれるといいですね。それによって逆輸入的に日本でも盛り上がって、その影響を受けて日本の自転車界がもっと活発になってくれればいいなと。絵の力で日本の自転車シーンを盛り上げる。それが目標です」

絵そのものの力に加え、実際に着て楽しめる製品にアンクルリンネの魅力が備わると、一般の人達を「自転車の世界に誘うパワー」はもっと強くなるだろう。「自転車文化を日本に根付かせるには?」という難問に多くの自転車関係者が頭を悩ませてきたわけだが、答えは「絵の力」にあるのかもしれない。